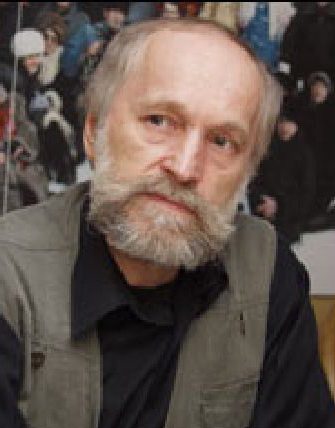

В настоящее время на нашем сайте проходит встреча-онлайн с известным прозаиком Михаилом Константиновичем Поповым (г. Архангельск)

В настоящее время на нашем сайте проходит встреча-онлайн с известным прозаиком Михаилом Константиновичем Поповым (г. Архангельск)

Опубликованы ваши предварительные вопросы вместе с ответами на них, а сегодня с 16.00 до 21.00 часа вы сможете задать свои новые вопросы уже самостоятельно в окне "Комментарии" и в режиме реального времени получить ответы.

|

Комментариев:

|

ОТВЕТЫ МИХАИЛА ПОПОВА НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ВСТРЕЧЕ-ОНЛАЙН

Камиль Зиганшин (Уфа):

- Михаил, я понимаю, Вы не политик, но меня последние годы больше всего волнует вопрос, почему В.В. Путин терпит в правительстве таких господ как Мединский и Ливанов. Они же приносят вред не сопоставимый с ущербом от санкций ( от них-то в перспективе можно ожидать и положительный эффект). С уважением, Камиль.

- Уважаемый Камиль!

Политика, по-моему, сродни эквилибристике. Под ногами – зыбкие цилиндры, поставленные сферами один на другой, буквально почва уходит из-под ног, а тебе надо глядеть вперёд и жонглировать шарами или булавами… Пока сам не испытаешь такого всеми мышцами тела, а может, и фибрами души – едва ли поймёшь до конца суть, связь, необходимость всех противовесов, ситуативных колебаний, изгибов… В одном уверен – Президенту, чтобы устоять в нынешней сложной ситуации, необходимо больше опираться на опыт и мудрость народа. Флот, Армия, памятуя известное изречение Императора, да от себя добавлю – Народ, – вот единственные союзники и опора Державы.

Образование и культура пали, увы, донельзя. Согласен. Но не думаю, что названные господа тут – первые скрипки. Вернее так: они первые, но играют не по своей партитуре, а дирижёр, скрывающийся в тени, всё время долбит по темечку «указивной» палочкой, грозя найти замену, что уже и бывало на нашей памяти… Нужно, на мой простодушный взгляд, перестраивать не просто ту или иную сферу общественной жизни, нужно менять в целом доктрину нашего Отечества, возвращая ему природные, Богом данные черты. При этом действовать следует осторожно, избегая р-р-революционных потрясений.

А что касается санкций – переживём. Верещат по этому поводу потребители омаров да камамбера. Народ - проснётся генетическая память – мобилизуется. За нас – сонм могучих пращуров на небесах. И Господь не оставит нашу светлую Родину, если будем стоять на Его Заветах.

***

Клавдия Хорошавина (Архангельск):

- Нужен ли нынешнему времени положительный герой и есть ли таковой в современных литературе и искусстве?

Прежде, чем ответить на вопрос, дам небольшое пояснение. Клавдия Михайловна Хорошавина - сибирячка, родом с берегов Ангары, но волею судьбы и призвания более тридцати лет живёт на берегах Северной Двины. Талантливый человек и кинорежиссёр, она создала целый ряд фильмов об Архангельском крае, которые вошли в сокровищницу не только поморской, но и отечественной культуры. Об этом прекрасно написал Владимир Личутин в очерке «Русь в картинах Хорошавиной», опубликованном в журнале «Двина», №4 за 2012 год.

Несколько лет назад при переливании крови К.М. занесли вирус гепатита С. Друзья и коллеги ведут сбор средств на лечение. Подробности – на моей странице ВКОНТАКТЕ.

А теперь – собственно ответ:

- Дорогая Клава! Мы с тобой не доспорили, рассуждая по телефону о новом фильме Михалкова-Кончаловского «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына», - у тебя села батарейка. Картина, которую я смотрел в кинотеатре «Русь» на премьерном показе, у меня, в отличие от тебя, не вызвала отторжения. Доводы «за» переведу в русло твоего вопроса. Ты спрашиваешь о положительном герое. Так вот же он – Лёха Тряпицын, почтальон всея Кенозерии. Я не шучу. Этот сорокалетний мужик не просто почтарь – он опора и надёжа многим насельникам этого лешего и водяного угла. Туда, куда не достигают торговые летучки, Лёха вместе с почтой да пенсией доставляет хлеб-соль, батарейки и всё, что ему закажут. Уедет он из Кенозерья, скажем, возгордясь и кинувшись за киношной жар-птицей ( тут немного шучу) и что с ними станется – этими деревенскими заугольниками?! Пропадут ведь без доброхота Лёхи Тряпицына, а не пропадут – придётся на старости лет менять место обитания. Потому что другого мужика на эту службу здесь не сыскать. А жёнке-почтарке с лодкой-мотором, коли попадёт в передрягу или непогодь, просто не справиться.

Разумеется, я рассматриваю Лёху-почтаря как положительного героя только в контексте нынешнего нескладного времени и без учёта наших с тобой представлений о справедливом мироустройстве, о котором мы кое-что ведаем. Так же следует воспринимать и в целом эту кинокартину. Если рассматривать на бытийном уровне, эта лента – почти приговор дорогому нам с тобой русскому миру. В таком аспекте кенозерскую историю можно сравнить с апокалипсической пьесой Константина Треплева из чеховской «Чайки», которую он сочинил и ставит с Ниной Заречной на фоне «колдовского озера». Лента эта как прелюдия к той пьесе, где человека уже нет, а вселенная захвачена дьяволом. Здесь человек пока есть, но он явно мутирует и деградирует. Однако мне видится тут другое: по всем признакам Кончаловский ведь не замышлял бытийное произведение. В объектив камеры не попала ни одна здешняя церковь или часовенка, что свидетельствует не о богооставленности этих мест, а прежде всего о заземлённости режиссёра. Что, спрашивается, можно было ожидать от родителя «Курочки Рябы», злой, антирусской ленты! Но ведь в «Белых ночах…» он уже иной – ещё не «наш», но уже и не «их». А что касается направления, задачи этой киноленты, то она, на мой взгляд, некий стоп-кадр, фиксатор отрезка времени, которое полнится ожиданиями и, несмотря ни на что, надеждами…

Но вернусь к главному персонажу и его жизни. По нынешним меркам Лёха – нормальный деревенский мужик, к тому же не пьющий – завязал. Единственно, чего ему не хватает, - пары. Одноклассница-ровня вполне бы могла восполнить этот пробел. Лёха тянется к ней, к Лёхе тянется её растущий без отца мальчонка. Ну, чего ты, спрашивается, куксишься?! Так нет, взяла и навострила лыжи в Архангельск. Думает, там мёдом намазано. Как бы не так! Тут у тебя жильё – хоромы отеческие, а там что? – съёмная клетушка. Или ты думаешь, что в областном центре больше возможностей? Не смеши. Повторный брак тебе едва ли тут светит - на выданье полно молодняка. В лучшем случае станешь любовницей какого-то непосредственного рыбнадзорного начальничка, ежели таковой польстится на сорокалетнюю… А о сыне ты подумала?

Вот такой монолог с обидой за Лёху, персонажа реального почтальона Алексея Тряпицына, я мысленно произнёс вслед уезжающей в город шалапутной бабёшке. Я не прав?

А ещё с одним положительным персонажем, Клава, ты познакомилась, прочитав в «Двине»( №1 за 2014 год) мою повесть «Золотая дорожка поперёк летейских вод». Я имею в виду образ режиссёра Дениса Родюшина, приглашённого в провинциальный театр поставить чеховскую пьесу. Положительный ведь, не так ли?! Я не помышлял его делать таковым, больше того – он для меня самого неожиданность. Но то ли строй драматургии Чехова, его трепетное – через всё творчество – ожидание нового человека, то ли нынешнее время, безмолвно, но настойчиво требующее личности, но первоначальный мой замысел претерпел изрядные изменения и получилось то, что получилось – возник не идеальный, но вполне достойный персонаж: твёрдый характером и чувственный, умный, рациональный и немного сентиментальный, лукавый и простодушный… Всякий. И пара, заметь, ему нашлась, я очень хотел, чтобы она оказалась достойной.

И завершение – именно об этом. Меня удручает, что положительных образов нет в женской среде, имею в виду, конечно, современниц. Мне сдаётся, что женское начало сведено в различных вариациях к типажу мадам Васильевой, обворовавшей Российскую армию. Нахрапистая, привыкшая к вседозволенности, наглая, циничная, алчная – такой, к сожалению, чаще всего предстаёт наша современница на экране и на сцене. И тут вдруг поймал себя вот на какой мысли: в сюжетах с означенной особой никогда не упоминаются ни её родители, ни дети, – видимо, даже всеядным телевизионщикам это не приходит в голову, потому что у этого явления какая-то другая природа – не женская и даже не человеческая…Этакий мутированный манкурт в женском обличье.

***

Александр Лысков (Москва):

- 1. Я начал писать новый роман, современная проза, и предварительно перечитал, пересмотрел с десяток произведений этого жанра, и отечественных и зарубежных, в том числе, который раз, и твой, Михаил, «Свиток». Грандиозное сооружение, надо сказать. Выполнено в разнообразной стилистике. Тут и стихотворение в прозе, и исторический реализм, и лирическое повествование, и публицистические отступления...Вопрос: каким образом ты добился цельности в этом 600- страничном труде? Что за таинственный «манок» влечёт читателя «Свитка» от начала и до конца?

2.Ты также и успешный «детский писатель». Требуется ли перенастройка лиры для создания книг для детей?

3. По «Свитку» ясно какие женщины тебе нравятся. А какие женщины тебе не нравятся?

- 1. В преферанс не играл, но про прикуп и Сочи слышал… Ты ведь, дорогой Александр, по себе знаешь, как это происходит. Особенно, когда накатит и понесёт… Разве возможно зафиксировать то, что в такие минуты, часы, а подчас и дни происходит с тобой?! Об этом некогда думать. Всё твоё существо подчинено одному - зафиксировать, хотя бы пунктиром то, что является тебе в летучих образах, звуках, каких-то мановениях души и рассудка… Мне кажется, главное тут – запечатлеть музыку, хотя бы на протяжении одной сцены, ещё лучше – главы, и еще лучше – части, имею в виду роман. Она, незримо-зримая музыка, её ритм, переливы и извивы и держат строй прозы. Так, по-моему.

Перед «Свитком» мне в полуяви-полусне явилось могучее древо, превосходящее земные дерева наших широт. Озадаченный видением, я долго думал, чему или кому оно равновелико, пока не вышел на крыльцо – было это в родной онежской деревне на излёте тысячелетия – и не поднял взгляд к небу. Веришь-нет, но там в кучевых букольках мне увиделся… Михайла Васильевич Ломоносов. Тогда и возникла та мелодия. С тех пор почти семь лет кряду, пока писался роман, Ломоносов не оставлял меня. Я, казалось, чувствовал его длань на своём плече. Титан, как я его воспринимаю, то по отечески усаживал меня на место, когда охватывало творческое отчаяние, то словно подталкивал вперёд, дескать, не тушуйся, сыне, ступай дале. Эти ощущения невозможно объяснить, потому умолкну, прервав «дозволенные речи».

Природа творчества загадочна и таковой, уверен, останется. Единственный путный в прямом и переносном смысле совет дал Гоголь: «надо проездится по России». А всё остальное – сугубо индивидуально и субъективно: бесконечный кофе у Бальзака, подгнивающие яблоки на столе у Шиллера и даже то, на чём «острил своё перо» Алексей Толстой – старинные документы, писанные корневым русским слогом. Да ты, Александр, и сам это ведаешь. Ведь не внешний посыл, не чей-то совет-пожелание подвигнули тебя на роман, публикация которого завершается в «Двине», - «Красный закат в конце июня». Обратиться к истории собственного рода, погрузится в средневековье и потихоньку подниматься по низке времён на поверхность нынешнего века тебя, не сомневаюсь, побудила благодарная любовь к пращурам, к отчине-дедине, к нашей общей большой Родине. Это вошло в нас (и в меня тоже) с первых шагов по родимой земле. Летая босиком по тропкам-веретейкам, мы врастали в отчую землю незримыми корнями. Вот она и питает нас своими живоносными токами. Это почти буквально. Все мои главные прозаические работы завязывались не где-нибудь, а на малой родине, в родной онежской деревне.

2. Детские мои книжки начались с необходимости. Сынишке предстояло идти в школу. Пытаясь подготовить его, я наведался в детскую библиотеку. Хотелось подыскать такие издания, которые раскрыли бы ему историю нашего края, начатки географии, нравы и обычаи насельников архангельских мест. Увы, подходящих книжек для дошколят не нашлось. Я призадумался: что же делать? Может, попробовать самому? Я ведь человек пишущий, правда, не в детских жанрах - на ту пору я работал в областной молодёжной газете. Жанр определил сразу – сказка, я ведь сам на них вырос. Так и начал: жили-были…А материалом стали собственные знания и представления о наших поморских – онежских да двинских – краях. Написал четыре сказки, распечатал их прописными буквами на огромном «Ундервуде», сам разрисовал-оформил, сделал переплёт и подарил сыну на день рождения. Книжка называлась «Истории Перламутровой Раковины», тираж 1 экземпляр. А через год эти «Истории…» вышли в нашем Северо-Западном книжном издательстве тиражом 30 тысяч экземпляров.

Издано у меня около десятка детских книжек. Две из них отмечены международными премиями. Меняю ли строй письма, когда приступаю к такой работе? Наверное, нет. Непроизвольно упрощается стиль – не станешь же для детворы и о детворе разворачивать сложноподчинённые предложения с двумя-тремя придаточными. А всё остальное – на том же уровне. Главное в детской книжке – не сюсюкать. А вот некоторый сентиментализм, чтобы, где требуется, у юного читателя размякала душа, а то и слёза набежала, - это да, это допускаю и применяю.

3. На этот вопрос я по сути ответил, «переговариваясь» с Клавдией Хорошавиной.

***

Виктор Петров, главный редактор журнала «Дон» (Ростов-на-Дону):

– Михаил, ты вне всякого сомнения – человек и писатель русского Севера, но также давний и постоянный автор нашего южного издания. Только что на донских страницах опубликована твоя новая повесть «Золотая дорожка поперёк летейских вод». Это вещь необычна не только для тебя, но и в целом для современной отечественной литературы. Весь текст пронизан чеховским духом в наложении на современные реалии, между прочим-то Антон Павлович родом из тех мест, где от мыса Таганий Рог не так уж и далекого до вод шолоховского Тихого Дона…

Шолохов и Чехов - твоя причастность к ним очевидна. Чем они близки и дороги тебе?

- Дорогой Виктор!

Чехова я вновь открыл для себя после пятидесяти. Может, и «Свиток» (мой роман) развернулся благодаря «флейте» Антона Павловича… А было так. Однажды я потянулся к домашней полке, вытащил сборник Чехова и увлёкся. Перечитал одну книгу, принялся за другую, и так одну за другой перечитал все чеховские книги, которые были в моей домашней библиотеке. Не хватило. Пошёл в букинист, приобрёл собрание сочинений в 12 томах, перечитал, многое прочитал впервые. И какой же это был праздник! Какой пир! Я читал-пережывал все те повести, которые с чьей-то нелёгкой оговорки называют «скучными» - «Три года», «Рассказ неизвестного человека», «Моя жизнь», - тужил от того, что скоро повесть окончится и, завершив чтение, едва ли не тотчас начинал снова. Повесть «Степь» до сих пор так перечитываю: открою на любой странице, чтобы среди нашей северной стужи глотнуть знойного степного духа и, случается, забывшись, дочитаю до конца.

Чехов – чудо. Изумляюсь его глубине и зрелости, которых он достиг в ранние поры. Рассказ «Страх» написан рукой большого мастера, а ведь Чехову было тогда всего 32 года.

Постоянно обращаюсь к письмам Чехова, его запискам. Из этого материала однажды возник сюжет, который я воплотил в киноповесть «Белая птица, чёрная тень». В ней я свёл, обосновав такую возможность временем и географией, Антона Павловича – не догадаешься с кем – с Артюром Рембо.

Есть у меня несколько эссе, связанных с Антоном Павловичем, и даже весёлое – в духе Антоши Чехонте – окололитературное исследование.

Так что новое обращение к Чехову для меня вполне закономерно.

Что касается Шолохова, то тут связь почти на генетическом уровне. Ведь отец мой из семейства донских казаков, которые были репрессированы в 30-м году. От хутора Большой Лычак, родины батьки, до станицы Вёшенской, шолоховского гнездовья, - три конных перехода. Эхо казацкой темы, трагедии казачества – в некоторых моих работах. Одна из них - повесть «Последний патрон» впервые была опубликована в журнале «Север», №6, 1990, её похвалил на страниц «ЛГ» В.П.Астафьев. А ещё отмечу документальную повестью «Птенцы разорённого гнезда». Это память о моих донских сродниках. Впервые она была напечатана четверть века назад. С тех пор несколько раз переделывалась и дополнялась. В минувшем сентябре я неделю работал в Волгоградском архиве. Разыскал много новых сведений. В результате моя родословная углубилась почти на шестьдесят лет. Стало быть, эту документальную повесть предстоит вновь дописывать.

***

Мария Аввакумова(Москва):

- Михаил Константинович, есть ли для Вас образцы святости в современном мире?

- Тут Михаил Константинович призадумался и даже, пожалуй, стушевался… В моём окружении, уважаемая Мария Николаевна, таковых нет - в той или иной мере все не без недостатков, в том числе, разумеется, и аз грешный. Но об ушедших скажу, хотя бы об одном человеке. Это моя тётя. Тётя Маруся была старше моего отца на четыре года. В 33-м году ей было десять лет, моему будущему отцу шесть. И именно тётя, тогда совсем ещё маленькая девочка, спасла моего отца от голодной смерти.

В том лютом 33-м, когда наступила голодуха, люди в спецпоселении мёрли, как мухи. Их не успевали хоронить и складывали в штабель за бараками. Отец с матерью, старшие братья Маруси и Кости к лету-осени бежали из зоны. Брать малых с собой не рискнули: тайга – погибель, кругом болота, коварные глазницы да и на пулю можно нарваться. Оставили их одних, пообещав вызволить. Что спасало детей, так это воля к жизни - корневая казачья черта. Костя однажды прополз на огород охраны и стащил морковку. Великая ли провинность - истощавший мальчонка тянется за едой, так в него стреляли, а потом дотого избили, что он не мог даже ползти. Маруся, обливаясь слезами, как могла, лечила братца. Какими-то травками-лопушками, примочками да золой. А ещё, что добывала, скармливала ему. Сердобольная жена лагерного начальника оставляла на задворках картофельные очистки, а иной раз и цельную картофелину. А ещё что-нибудь перепадало от фельдшерицы. Однако этого было мало, силы у Кости, и у Маруси таяли. Смерть уже стояла у них в изголовье. Но однажды глухой ночью к ним в каморку постучали. Маруся доползла до дверей, открыла задвижку и не поверила своим глазам: перед ней был Андрюша, один из старших братцев, в ту пору ему было восемнадцать лет. Как он проник через кордоны и посты – уму непостижимо. Он был гибкий, Андрей, лёгкий на ногу. Недаром в годы войны стал полковым разведчиком, перетаскал множество «языков», а однажды доставил в штаб даже генерала; сулили за «крупную птицу» Звезду Героя, но шлейф сидельца по 58 статье остановил реляцию – наградили орденом Славы. Андрюша принёс братику с сестрицей хлебца да крупы и, наказав терпеть и ждать, столь же живо исчез.

Жизнь заставляла детей рано взрослеть и набираться совсем не детского опыта. Маруся была совсем ещё ребёнком, но распорядилась провизией как взрослая, умудрённая жизнью женщина. Во-первых, спрятала мешок в подпол – подальше от чужих глаз. И вовремя – в утрах с обыском заявился что-то учуявший нарядчик. Ничего не нашёл и от злости ошпарил Марусю плетью. Во-вторых, еду подавала понемножку, понимая, что с голодухи можно наделать беды, а главное, что впереди — все ещё неизвестность. Хотя братец плакал – корочку просил да и самой есть хотелось…

Вот такая у меня была тётя, Царствие ей небесное. Гонения, голод, московский детдом, куда она сама поехала, чтобы облегчить ношу брата Ивана, кормившего её и Костю, в начале войны оборонные работы в Карелии, потом фронт, потом трудная послевоенная жизнь, а на старости лет – тень Чернобыля: сын Виктор, мой ровесник, командир роты химзащиты, хватил запредельную дозу радиации… Она всё перенесла, моя тётя. Разве не святая?! Святая.

***

Елена Распутько, музыкант (Вологда):

-…Особенно меня впечатлила повесть «Багряница». Я, конечно, знала историю Вараввы, этого разбойника, которого толпа освободила от казни, а вместо него приговорила к распятию Христа. Но знала только по Библии, по Новому Завету. А повесть развернула те события так, что у меня буквально кровь застыла в жилах. Как это возникло? Самому ли автору пришла мысль осветить голгофские страсти через Варавву или в литературе уже был подобный приём? А сколько тут неведомых мне исторических фактов и деталей! Откуда это?

-Уважаемая Елена!

В конце 70-х годов мне в руки попала книга «Библейские повести» шведского прозаика, лауреата Нобелевской премии Пэра Лагерквиста. Среди других там оказалась повесть «Варавва». Писатель столь тонко, психологически выверено представил жизнь, скитания и раздумья Вараввы после казни Христа, что я, читатель, поверил преображению разбойника, ставшего правоверным христианином. Но вот минуло полтора десятка лет, на наше бедное Отечество навалились жуткие 90-е годы. Власть в стране захватили мазурики, которые всю жизнь поставили с ног на голову, кругом царил криминальный произвол. Видеть всё это, жить среди этого было нестерпимо. Душа болела. Вот тогда и вспомнилась та история, и я взялся писать «своего» Варавву. Какую задачу я ставил себе? Вор, в данном случае разбойник, должен сидеть в тюрьме – это аксиома. Но должен непременно понести наказание и пособник, в том числе тот, кто даже не улюлюкал, не шибко подстрекал, но, обретаясь среди бушующей толпы, своим хитрованским присутствием также побуждал к неправому приговору, - вот на таковом я и сосредоточил своё главное внимание, приведя его к полному житейскому краху.

Эта история в рамках романа «Огненный знак, или След пропащей души» вышла в 1997 году, а через десять лет, я вычленил её в отдельную повесть и, дополнив и переработав, поместил в сборник прозы «Посох уходящего странника»(2009). Тут, наверно, не лишне заметить, что меня за эту работу упрекали, пеняя, что я де пытаюсь соперничать с классиками. Что тут было ответить? Человек любой профессии обязан ставить перед собой высокую планку. В том числе и пишущий. Слова Баратынского о том, что каждому свыше даётся поручение и выполнить его надлежит во что бы то ни стало, – в первую голову касаются нас. Тебе нечто дано – изволь соответствовать и исполнять, не зависимо от того, что кто-то из классиков уже писал на эту тему. Меня попрекали Булгаковым, дескать, он всё уже сказал. Я на это отвечал так. Библейская история – не монополия Михаила Афанасьевича. На эти темы написано немало произведений. Томас Манн, Эрнест Ренан, Франсуа Мориак, из наших – Дмитрий Мережковский, Константин Романов… Кстати, последний – одна из персон царствовавшей династии, блестящий знаток древней истории – написал драму «Царь Иудейский», и Михаил Булгаков, работая над «Мастером и Маргаритой», черпал из этого произведения исторические реалии. Я же, когда писал «Багряницу», обращался к историческим источникам, прежде всего переводным, знакомился с последними археологическими находками…Многие житейские реалии двухтысячелетней давности – оттуда.

***

Сергей Кириллов (г. Советск, Калининградская обл.):

- Здравствуйте, Михаил Константинович! Пока у меня только один вопрос: когда же, наконец, мы опять встретимся? Как тогда, в Солонихе. Чтобы никуда не надо было спешить.., чтобы никто не мешал, чтобы ничто не ограничивало время общения... Вы не знаете? Фестиваль ведь, кажется, переносят на осень. А я так на него рассчитывал... Копил силы, средства, терпение. Конечно, буду переносить всё это на сентябрь, но как всё сложится теперь? А так хотелось бы, чтоб хорошо сложилось! Трудно переоценить значение этого мероприятия в деле прилива сил и вдохновения! Но живу надеждой.

- Не знаю, дорогой Сергей Яковлевич, когда состоится очередной межрегиональный литературный фестиваль «Солонихинские зори» и состоится ли вообще, хотя и объявлен следующий год Годом литературы. Слышали ведь, небось, что предстоит «секвестр» - экое пакостное словцо! – после которого наша нищая культура обнищает ещё больше, потому как с кого же драть шерсти клок, как не с неё, сирой и безропотной. Культура у нас – безропотная овечка, а священная корова это – спорт. Его не тронут. Будут строится дорогущие корты, горные трассы, футбольные поля… Нас будут уверять, что спорт нужен для престижа страны, для здоровья нации и наконец для укрепления обороноспособности. Просто уму непостижимо, как наши пращуры, не знавшие и слова-то такого – спорт - разгромили Наполеона! А всё до банальности просто – в спортивной индустрии крутятся бешеные деньги. Кто же из денежных воротил в государственных и вне государственных сферах откажется от доходов, кои осядут в личных закромах! Меж тем давно уже и истинно по-государственному замечено, что в России надо развивать не спорт – эту бездарную погоню за очками, голами, секундами – а всенародную физкультуру. Именно массовое физкультурное движение помогло укрепить дух и плоть народа и выстоять в самой лютой и кровавой войне, 70-летие Победы в которой мы отметим через полгода. А что касается культуры, то её оборонный КПД, оборонный потенциал гораздо выше, чем у спорта. Не накачанный терминатор, обвешанный оружием, а солдат, воспитанный на классической русской литературе, всем сердцем любящий Родину, будет до конца отстаивать её священные рубежи. Убеждён!

***

Игорь:

- Боюсь, что уже некому среди обыкновенных читателей оценить эту тонкую, талантливую, не уступающую классике, прозу. Русскую прозу. Шабашливыехамы теперь, по проекту Суркова, в виде Прилепина и Шергунова, лидируют у нас в качестве русских национальных прозаиков. И даже созданный героическим Викуловым журнал "Наш современник" на эту установку клюнул. Поскольку предстоит встреча с Михаилом Поповым.то вот мой вопрос: не считаете ли вы, Михаил, что ЦРУ и США, еврейство с его мечтой править миром, все прочее - это лишь вши на русском теле, которые заводятся, когда мы утрачиваем свою духовную чистоплотность?

- Уважаемый Игорь!

Спасибо за высокую оценку моей прозы!

Что касается вопроса, то это скорее диагноз, чем вопрос. И «рифма» к нему есть подходящая – педикулёз, только не тривиальный, а бытийно-нравственный. Паразиты, как Вы сами отмечаете, заводятся там, где утрачивается духовная чистоплотность. Нас больше двадцати лет обдают миазмами из западной клоаки, однако, слава Богу, мы стоим, почёсываемся, но не сдаёмся. Ведь мы нация чистоплотная, что отмечал ещё две тысячи лет назад Андрей Первозванный, побывавший на древних новгородских землях и пришедший в восторг от того, как русичи в раскалённых парильнях хлещут себя молодым прутовьём, то бишь вениками. В бане – а я любитель попариться, к тому же парная – лучшее, в контексте Вашего вопроса, средство гигиены - разгорячённые паром мужики шпарят и покруче, чем Вы. Однако дальше этого дело не идёт. Поматерили Запад, в первую голову Штаты, собственную власть, перебрав косточки всем уровням оной, и разошлись, кажется, довольные сами собой.

Беда наша, русских людей, что зачастую мы сильны задним умом – вперёд у нас рвутся галопом чувства. Спорим мы подчас по пустякам вместо того, чтобы крепить общее. Нас легко бывает разъединить, перессорить, чем и пользуются всякие-якие паразиты.

Кстати, об энтомологии – науке, изучающей насекомых.

Есть один коварный залётный жучок, который уничтожает леса похлеще «сибирского цирюльника». Лес стоит, кажется, живой-преживой, а на самом деле уже мёртвый. Не исключено, что южные леса нашего Отечества, не столько вырублены, сколько уничтожены этим паразитом. Лесоводы бьют тревогу, что эта древесная вошь всё активнее проникает в северную тайгу, обращая в сухостой целые лесные массивы, а там и до Сибири недалеко…

Об этом – в буквальном и переносном смыслах – и о многом другом – в моём рассказе «Прогон», который напечатан в 6-м номере «Нашего современника» за 2008 год. Это я ещё и к тому, Игорь, что совершенно не согласен с Вашей оценкой этого издания. «Наш современник» на сегодняшний день - ведущий русский литературный журнал. Это добротная русская баня для духовного омовения. С лёгким паром!

***

Владимир Подлузский (Сыктывкар)

- Уважаемый Михаил Константинович! Вы закончили факультет журналистики Ленинградского университета. Хотелось бы узнать - какие преподаватели повлияли на Ваше становление,как писателя? И разделяете ли Вы моё мнение, что наша общая альма-матер готовит мастеров слова не хуже, чем, скажем, Литинститут?

Уважаемый Владимир!

Я окончил Ленинградский государственный университет более сорока лет назад, причём учился заочно, приезжая в Питер дважды в год на сессии. Сказать о влиянии того или иного преподавателя затрудняюсь. Существовала в целом благодатная творческая среда в университете и на факультете. Помимо установочных лекций, мы с сокурсниками старались успеть на какие-то внефакультативные занятия, а ещё - посетить новые выставки, побывать, если удавалось купить билеты, на «громких» спектаклях…

Скажу честно, я не придавал значения получаемым оценкам, сессию, как правило, сдавал досрочно и всё свободное время отдавал библиотекам – университетской, библиотеке Академии Наук, но чаще всего – публичной библиотеке имени Салтыкова-Щедрина. В Русском зале «Салтыковки» я на диапозитивах перечитал весь «серебряный век». По воскресеньям в этой библиотеке был «день пик». Помню, отыскав в коридоре свободный стул, на который никто не решался садиться, настолько он был ветхий, я читал роман Кнута Гамсуна «Пан», естественно, дореволюционного издания. И какое же это было упоительное чтение!

Чтение с малых лет и помногу – и стало, полагаю, главным фактором в моём становлении. А сравнивать уровень преподавания двух учебных заведений не берусь – я ведь не учился в Литературном институте.

***

Татьяна Арабейко

- Какие книги или публикации последнего года стали для Вас наиболее значительными событиями?

- Уважаемая Татьяна!

Речь, понял, обо мне.

События были разные. Два года назад я прикоснулся к православной теме. Результатом стал очерк «Час молитвы», который был напечатан в «Нашем современнике» (№5,2013). В свежем (осеннем) выпуске нашей «Двины» напечатаны мои афонские записки «За отчину и дедину помолюсь». Ждёт публикации ещё один очерк на ту же тему, он посвящён Сибири и главным образом насельникам двух тюменских монастырей.

Там, на Иртыше, я оказался в нынешнем мае по случаю награждения Международной премией имени П.П.Ершова, создателя «Конька-Горбунка». Получил её за книжку для детей «Берестяная истории». А в середине лета здесь, в Архангельске, вышла ещё одна детская книжка. Она рассчитана на дошколят и младших школьников, а называется так: «Приключения на Двине, или Повесть о том, как гардемарин Федотка и пупсик Петяша в Африку ходили».

Ещё об одной работе, повести уже для взрослых, я помянул в одном из предыдущих ответов.

***

Ирина Ефремова

Уважаемый Михаил Константинович! Что, на Ваш взгляд, наиболее значительного появилось в нашей художественной прозе за последние годы?

И второй вопрос: С прошлого века самым известным писателем нашего Севера остается Владимир Личутин. А в каких именах и произведениях Вам представляется современная литература Русского Севера?

- Уважаемая Ирина!

1. Мы с Вами не настолько хорошо знаем нынешнюю прозу по причине разрыва литературного пространства, что можем, как в той притче про слона, дать не верное представление о предмете. Для меня существует несколько имён, которые держу в поле зрения. В прозе из активно работающих это - Владимир Личутин, Анатолий Байбородин, Иван Евсеенко, Николай Дорошенко, Владимир Карпов, Пётр Краснов, Александр Сегень…

2. Владимир Личутин, наш земляк, всегда желанный автор журнала «Двина», который редактирую. Горжусь, что одно из недавних произведений его впервые было опубликовано в нашем региональном журнале - художественно-документальная повесть «Анархист».

По журналу можно судить и в целом о словесности Севера, пусть не всего Русского Севера, а прежде всего Архангельского - Поморского да Двинского, - хотя у нас печатаются поэты Карелии, Мурманска, Коми, прозаики Вологодчины…

Из наших поэтов назову несколько имён.

Александр Росков, три года назад погибший, - сын русской деревни, певец родимой вотчины.

Александр Логинов, поэт философско-мифологического мировосприятия.

Елена Кузьмина, поэт со своей интонацией, особенно трепетно звучащей в православных мотивах.

Истоки стихов Галины Рудаковой - в родовой памяти, это словно эхо в глубинном колодце.

У Ольги Корзовой стихи также корневого склада, но обогащённые филологическим образованием...

Илья Иконников – пилот, но пишет о земном, хотя и небо отражается в его стихах.

Прибавлю сюда Людмилу Жукову, Елену Николихину, Василия Матонина, - это всё незаурядные, самобытные личности.

Прозаиков у нас не много.

Валерий Чубар, автор нескольких книг, его проза в этом году вышла в сборнике «Наше время», который издаёт Борис Лукин.

Александр Антипин с Мезени. Только что издана книга его прозы «Белое море, чёрная изба».

Владислав Попов, мой однофамилец, учитель словесности с абрамовского Пинежья. Пишет стихи и тонкую, акварельную прозу.

У нас регулярно печатаются земляки, живущие за пределами родного края, Александр Лысков и Сергей Кириллов. Произведение Александра я упомянул в одном из ответов. Сергей представлен в нашем журнале большим произведением, названным по имени деревни - «Уйдома». Кто сказал, что роман-эпопея канул в прошлое?! Здесь судьба северной деревни и её насельников разворачивается с начала ХХ века и длится почти до наших дней.

Публикуем мы рассказы Александра Кирова, живущего в Каргополе, но состоящего в ином творческом союзе.

Из молодых и перспективных назову Антона Шушарина и Катю Самсонову.

***

Анатолий Аврутин (Минск)

- Дорогой Михаил, нет-нет да и перечитываю твою прозу. Те самые книжки, что ты подарил, когда был у меня в гостях в Минске. А перечитываю потому, что душа тянется к настоящему, чистому, родниковому русскому слову... В этой связи у меня вопрос. Как ты относишься к тому, что слово это все больше вытесняется из литературного пространства современным, порою с матерком, жаргоном, на котором пишутся многие "произведения", зачастую занимающие высокие места в различного рода рейтингах и шорт-листах, заполоняющие собой страницы целого ряда журналов, продолжающих именовать себя литературными? И есть ли шанс у произведений классической направленности вернуть себе приоритетные позиции в отечественной словесности?

- Дорогой Анатолий!

Я ведь тоже постоянно обращаюсь к твоим стихам, находя в них необходимые сердцу созвучия. Ты умеешь, тебе дано в одной строфе запечатлеть самое заветное – и мимолётное ощущение, подобное паутинке бабьего лета, и неизбывную боль за нашу терзаемую ненавистниками Родину.

Кстати сообщу, что твоя поэтическая подборка завёрстана в очередной номер «Двины», он должен выйти в конце ноября – начале декабря.

А на твой вопрос отвечу вопросом. Многие ли даже из пишущей братии, не считая нас с тобой (шучу), знают современника Пушкина - Нестора Кукольника? Его пьесы, его драматические фантазии в стихах ставились во всех театрах, его романы выходили запредельными по тем временам тиражами, которые Александру Сергеевичу и не снились, в 40 лет он выпустил десятитомник… Ну и что! В словесности, а не сомневаюсь, и в вечности остался Пушкин. А о Кукольнике между строк вспомнили только мы с тобой, да и то шутя.

То, что нынче происходит в книгоиздании, «имело место быть» в начале ХХ века. Михаил Арцыбашев на что популярнейшим сочинителем слыл (его романом «Санин» зачитывались барыни и барышни, студенты и чиновники, его прятали от гимназистов), а кому этот, по тогдашним характеристикам порнографический беллетрист, известен ныне?! В 20-х годах существовало богемное кафе «Домино». Самой скандальной особой там была мадам Хабиас-Комарова. Она выпустила брошюру своих сальных виршей, которую «украшал» фаллос. И что? А ничего – сгинули, и мадам, и её брошюра.

Всё базарное и скандально-эпатажное уходит в отвал, в небыль. То же самое, не сомневаюсь, ждёт многое из сегодняшней «пены дней». А родная по корням проза и родная по небесным звукам поэзия останутся. И не надо, дорогой Анатолий, шибко сокрушаться. Нужно делать своё дело, писать стихи, издавать журнал, а ещё поддерживать творческую молодёжь, чтобы её не заносило, куда не надобно. Так я считаю.